「生成AIを使う」から、一歩先へ。

「生成AIを使う」から、一歩先へ。

いま開発現場で問われているのは、AIを組織とプロセスの中にどう“組み込む”かです。

2025年12月17日に開催したイベント「AIを“組み込む” ─ 大規模開発における推進と統制、現場の実情と次の一手」では、複雑なドメインや長い歴史を持つシステムを前提に、推進と統制のリアルを掘り下げました。

登壇者は、組織横断でAI活用を支援する KINTOテクノロジーズ 生成AIエバンジェリスト・和田氏、印刷ECという巨大かつ歴史あるシステムの現場でAIネイティブ化を進めるラクスル事業 VPoE・箱崎。モデレーターは ラクスル事業 CTO・岸野が務めました。

本レポートは、前編・後編の2回構成でお届けします。

前編では、AI活用を本格的に進めるにあたって最初に直面する、「どこから組み込み、どう広げていくのか」という導入設計と、ヒトとAIの役割分担の現在地に焦点を当てます。

後編では、取り組みを一部の現場にとどめず、組織全体へ広げていくために欠かせないガバナンスやガードレールの考え方、そして成果をどう捉え、どう説明していくのかといった、より実践的な論点を整理していきます。

オープニング:「どう使うか」ではなく「どう組み込むか」

岸野(モデレーター)が最初に提示したのは、現場が直面する“次の難所”でした。

- どこから/どの工程に入れるかという導入設計の難しさ

- 自由に試したい現場と、全社としての統制をどう両立させるか

- 「結局、何がどれだけ変わったのか」をどう示すかという説明責任

生成AIの進化速度が加速するほど、現場は“やりたい”に傾き、組織は“守りたい”に傾きます。両者のギャップを放置すると、最終的に起きるのは「使ってる人だけ使ってる」「怖いから止まる」「説明できずに縮む」のいずれか。

このイベントは、その分岐を越えるための“設計”が主題でした。

各社の現在地:推進の狙いは「利用」ではなく「再現性」

KINTOテクノロジーズ:CCoE的な立ち位置で“循環”をつくる

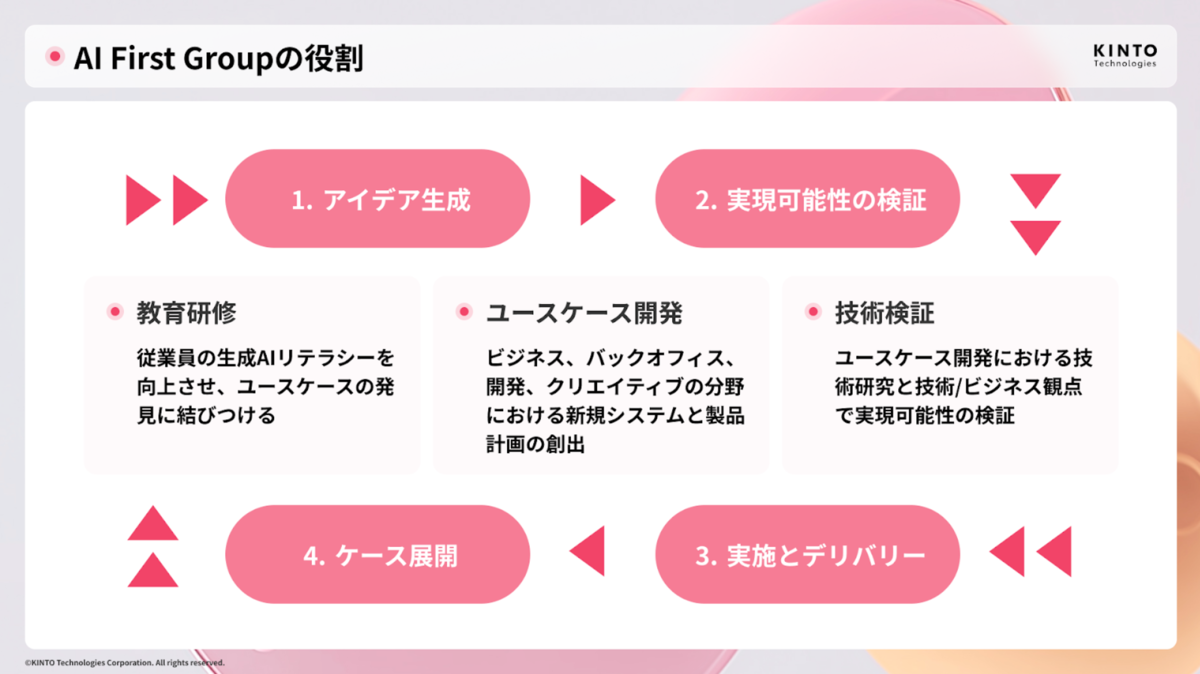

和田氏が所属するAIファーストグループは、特定プロダクトに紐づかず、会社全体でAIがうまく使われる状態をつくる組織です。活動は大きく3つ。

- 教育・研修

- ユースケース開発

- 技術手の内化

印象的だったのは、これらを「個別施策」ではなく循環構造として捉えていた点です。研修があるからアイデアが出る。知見があるから素早く検証できる。成果が次のユースケースを生む。AIファーストグループは、その“循環のハブ”になる。

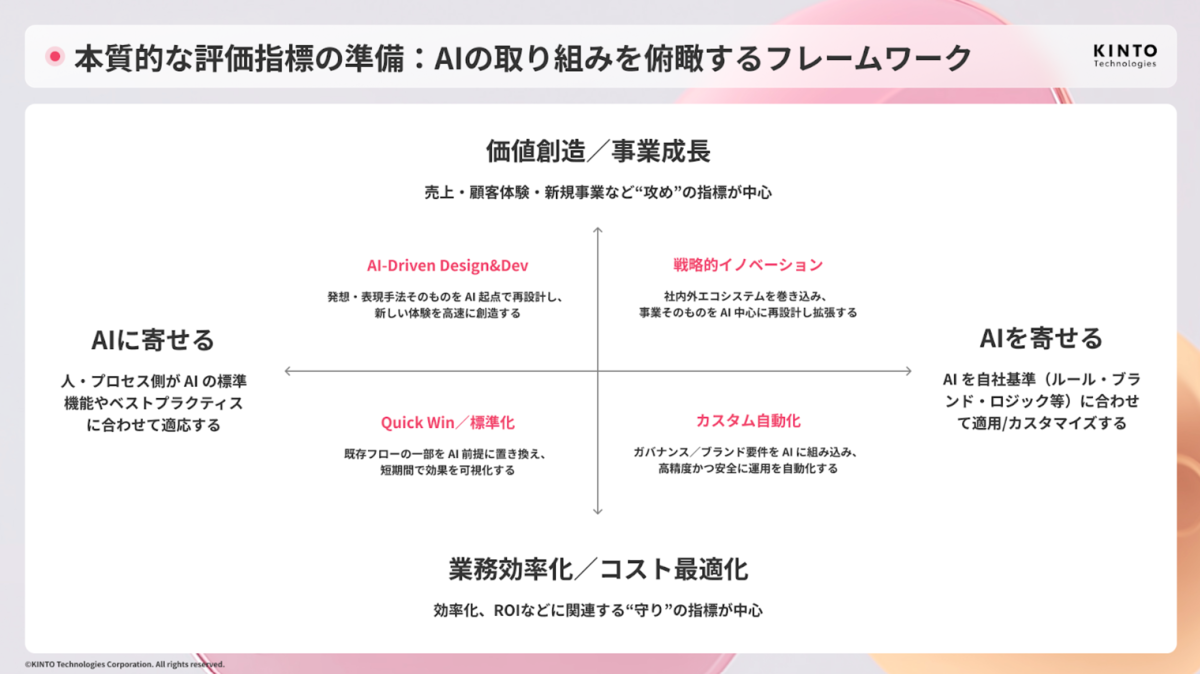

また、生成AI活用を考える際に、4象限(効率化/価値創出 × 業務をAIに寄せる/AIを業務に寄せる)で整理している点も示唆的でした。

「既存業務の効率化」は取り組みやすい一方で、本当に難しいのはアウトカム(売上・事業インパクト)へ転換する領域。ここは“放っておいてもうまくいかない”という認識が共有されました。

「既存業務の効率化」は取り組みやすい一方で、本当に難しいのはアウトカム(売上・事業インパクト)へ転換する領域。ここは“放っておいてもうまくいかない”という認識が共有されました。

ラクスル:AIネイティブ化は「混沌を一周してからが本番」

箱崎は、ラクスル事業(印刷EC)を中心に、AIを普及・浸透させ、エンジニア以外にも「何がどう良くなったか」を説明できる状態を役割としています。

AIネイティブ化に本格的に舵を切ったのは直近6〜7か月。環境整備が一気に進む一方で、「AIを入れたなら開発スピードも倍だよね」といった期待値も飛んでくる。 そこで重要だったのは、短期で“成果っぽい何か”を出すことよりも、混沌とした試行錯誤を一度通り抜け、地に足のついた運用へ落とすことでした。

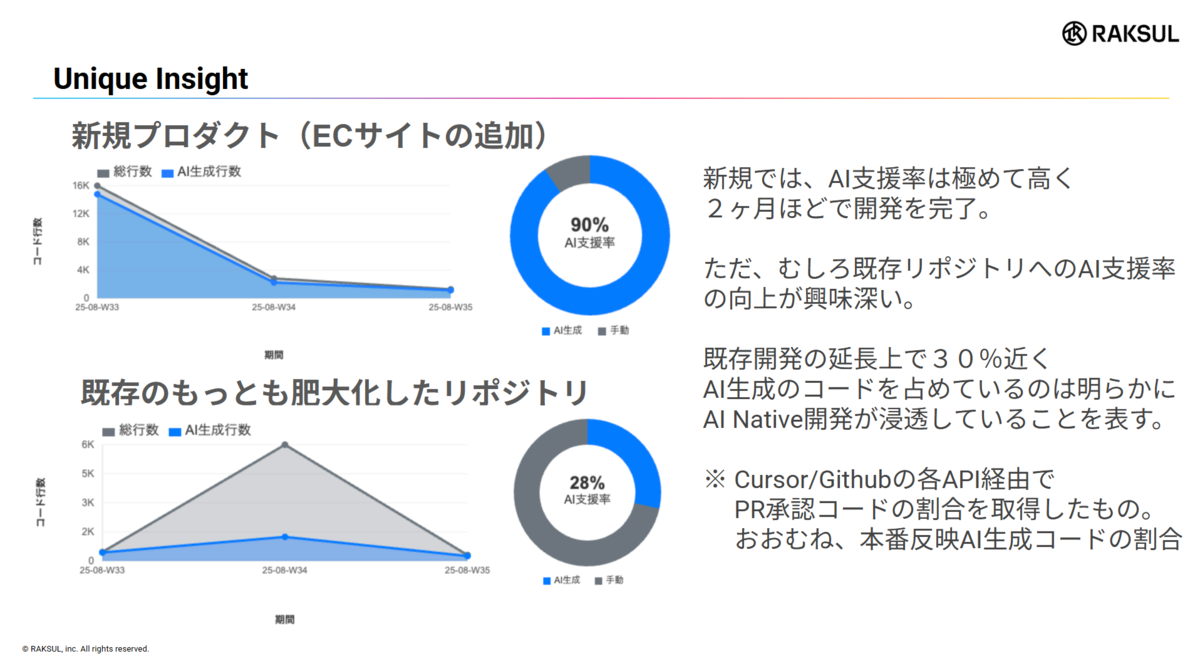

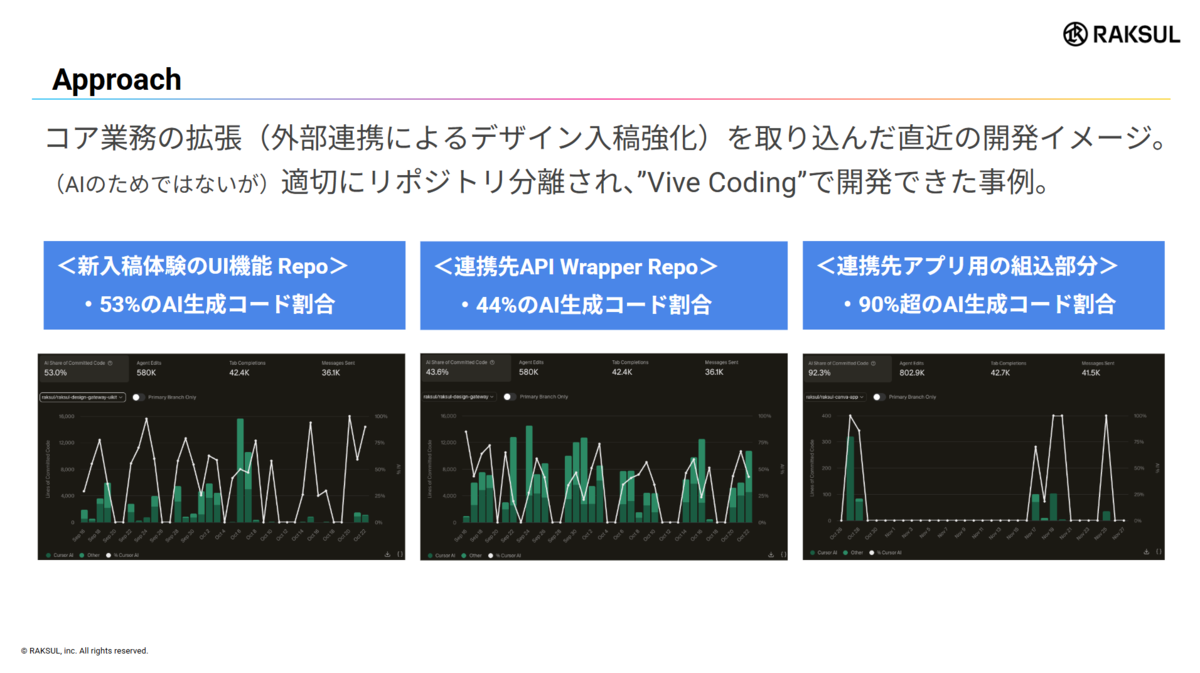

効果の兆しとしては、新規に近いプロダクトで生成AIによるコード支援率が9割近くに達し、巨大な既存リポジトリでも生成比率が3割弱まで来ている。

一方で、実装が速くなった結果、ボトルネックがレビューや要件定義など前後工程へ移り、「レビュー地獄」も発生。ここから仕様駆動開発(Spec-Driven Development, SDD)へのシフトへ話がつながっていきました。

一方で、実装が速くなった結果、ボトルネックがレビューや要件定義など前後工程へ移り、「レビュー地獄」も発生。ここから仕様駆動開発(Spec-Driven Development, SDD)へのシフトへ話がつながっていきました。

Theme 1:導入設計と進捗

「まず全員に配ってみる」vs「手を挙げた人から」— 重要なのは“順番”より“学習の設計”

ラクスル:「本丸」に向かう前に、まず現場で探索する

立ち上げ当初は、「この機能に入れる」「このリポジトリを対象にする」といった形で導入範囲を細かく決めていたわけではありませんでした。

まず行ったのは、臨時予算を確保してエンジニア全員にAIツールを配布し、「とにかく使い倒してください」という期間を設けることです。最初の1〜2か月は、あえて細かな制約を設けず、探索を優先したといいます。

好奇心の強いエンジニアがさまざまな使い方を試す中で、「これはいけそうだ」という感覚が立ち上がってくる。この“感覚の芽”が生まれること自体が、導入の出発点になっていました。

新規プロダクトをAIで高速に立ち上げること自体は、比較的やりやすいだろう、という認識も当初からありました。実際、そうした成果が経営会議などで共有された場面もあったといいます。

ポイントはここです。

箱崎が「本丸」と表現したのは、そうした新規の取り組みではありませんでした。

真に向き合うべき対象は、ドメイン知識と技術的な積み重ねを多く抱えた、巨大な既存システムです。

その“本丸”にいきなり攻め込むのではなく、まずは現場の探索を最大化し、どこで手応えが生まれるのかを見極める。そのうえで、実装可能性と価値の両立が見えた地点から、段階的に踏み込んでいく。

この初期の判断が、その後の技術的な広がり方を大きく左右するのかもしれません。

KINTOテクノロジーズ:ボトムアップで“濃い使い方”から広げる

一方、KINTOテクノロジーズでは、全員に一律で配布するのではなく、「使いたい」と手を挙げたエンジニアから順にツールを展開していきました。

前提として、生成AIの活用には必ず使い方の濃淡が生まれるため、まずは実際によく使っている人の存在を捉え、その具体的な活用方法を丁寧に言語化し、組織全体に還元することを意識していたといいます。

また、もう一つ共有されたのが、ツールの進化スピードと、組織内での認識のアップデートには時間差が生じやすいという点です。 2023〜2024年頃のGitHub Copilotの印象が、その後の判断の前提として残るケースもあり、ツールが進化しても、関係者にその変化が十分に伝わらなければ、評価や意思決定は当時のイメージに引きずられてしまうことがあります。

生成AIに限らず、新しい技術を組織に定着させていく過程では、こうした「情報の非対称性」や「認識のギャップ」が自然に生まれます。 そのギャップをどう埋めていくかもまた、導入を進める側にとって重要なテーマであることが、今回の議論から浮かび上がってきました。

“ばらつき”は悪ではない。分布をどう動かすか

岸野から投げられた問いは、「全員を均一にするのか? ばらつきを前提に設計するのか?」。

和田氏の答えは明快でした。

全員を同じレベルにするのは難しい。できることはせいぜい、正規分布の“山”を少し右に動かすこと。そのために狙うのは“底上げ”ではなく、“上位の使い方の再現”だといいます。

上位5%の人がやっていることを、上位20〜30%が再現できる状態へ。

そしてレイトマジョリティが動くきっかけは「置いていかれるかも」と本人が気づく瞬間。だから、上を引き上げ、その様子が見える環境をつくることで関心が伝播する。

箱崎もこれに強く同意しつつ、もう一段リアルな補足をします。

一見、静観しているように見える層が存在します。彼らはAIが嫌いなのではなく、ドメインや既存リポジトリの複雑さを深く理解しているからこそ、任せきれないと判断していた。

しかし周囲が使い始め、会話や成果物がAI前提になってくると腰が上がり、動き出した途端に一気にキャッチアップして推進側に回ることも多い。

ここで得られる学びは、単なる「推進あるある」ではありません。 “誰が動くか”は固定ではない。ツール成熟と環境設計によって入れ替わる。だから、いま動く層に時間を投下し、分布をずらす。この発想が、AI導入の現実解として提示されました。

まとめ

前編では、AI導入の初期フェーズにあたる導入設計と、 ヒトとAIの役割分担の現在地について、両社の取り組みを見てきました。

AI活用を進めるうえで重要なのは、 最初から完成形を目指すことではなく、 試しながら学び、その学びを次につなげていくプロセスをどうつくるか、という点であることが改めて共有されたように思います。

後編では、こうした取り組みを全社スケールで進めていくためのガバナンス設計やメトリクスの捉え方について、より実践的な視点から整理していきます。