11月15日、ファインディ株式会社主催のイベント「開発生産性Kaigi スタートアップが目指す、開発と事業成長の接続〜価値創造への挑戦〜」が開催されました。

このイベントでは、スタートアップや成長企業におけるエンジニアリングと事業の接続を深く掘り下げ、事業価値を最大化するための具体的なアプローチや事例が多く取り上げられました。 特に、事業の多角化やスケールフェーズにおいて、いかに効果的な戦略を展開し、それを支える組織と基盤を構築するかが成否を分けます。当日は、異なる成長フェーズにある2社の技術責任者、ラクスル株式会社の上級執行役員グループCTO竹内と、タイミー株式会社執行役員CPO山口氏が登壇し、「プロダクト戦略徹底討論!戦略・組織・プロダクト基盤設計とは?」をテーマに、それぞれの視点から事業戦略とその実現に向けた具体的な取り組みについて掘り下げました。

異なるアプローチで実現する成長戦略

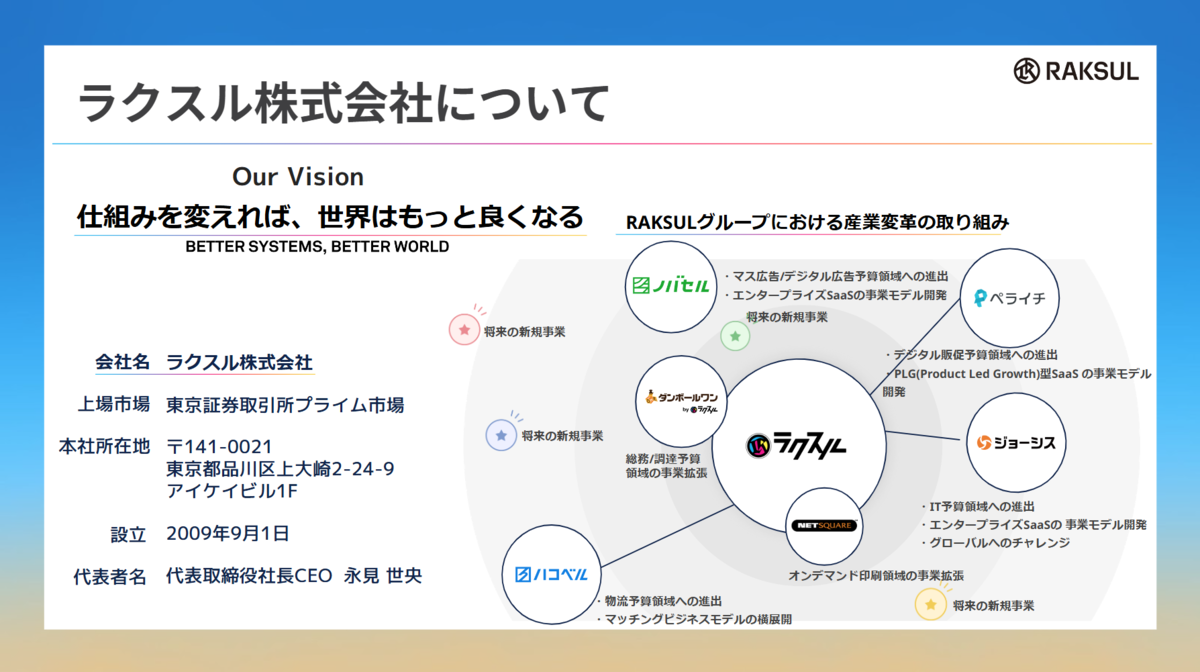

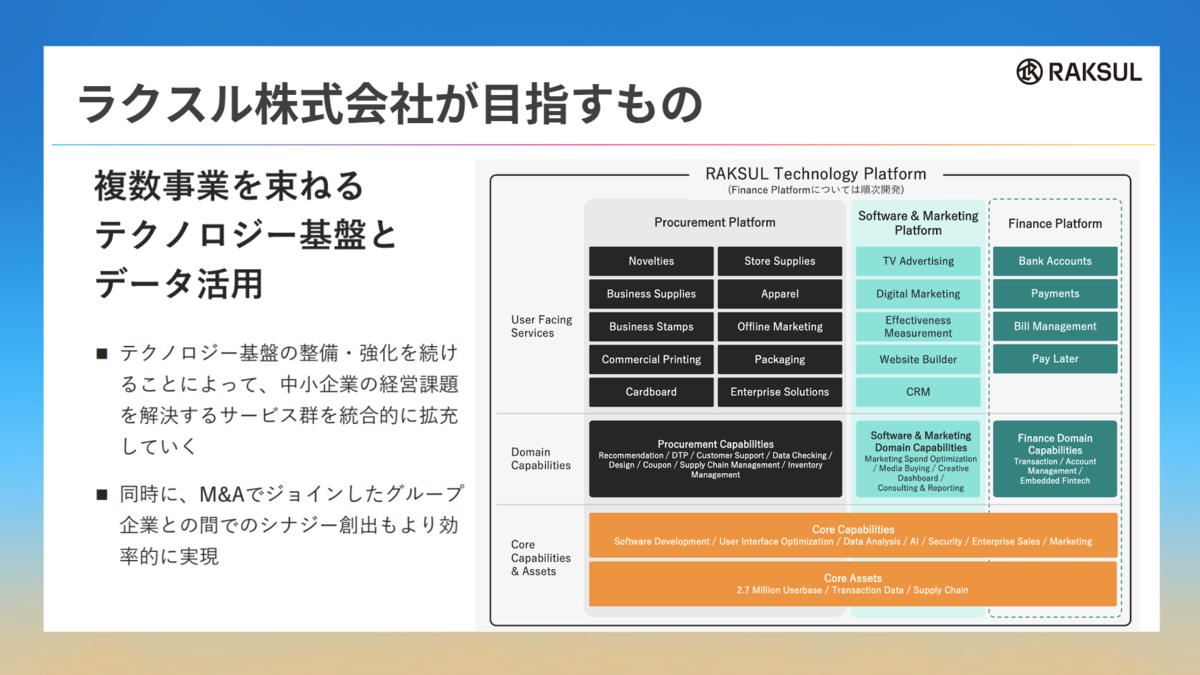

RAKSULは「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」という企業ビジョンのもと、印刷業界から始まり、複数の事業領域へと展開を進めています。竹内は自社の成長過程をこう説明します。「祖業である印刷・集客支援のプラットフォーム『ラクスル』から始まり、マーケティングのプラットフォーム『ノバセル』、物流のプラットフォーム『ハコベル』、そしてITデバイス&SaaS統合管理サービスの『ジョーシス』など、内製での事業立ち上げと連続的なM&Aによって、事業領域を拡大してきました。2024年度には複数のM&Aも実施し、2025年度にはファイナンスサービスの立ち上げも予定しています。」

特に注目すべきは、これらの事業を単独で成長させるのではなく、シナジー効果を重視している点です。竹内は「現在約270万人近いIDを保有していますが、これを基盤として各サービス間の連携を強化し、掛け算の成長を目指しています。例えば、印刷サービスの利用企業に対して広告サービスをクロスセルするなど、顧客接点を最大限に活用した成長戦略を展開しています」と説明しました。

特に注目すべきは、これらの事業を単独で成長させるのではなく、シナジー効果を重視している点です。竹内は「現在約270万人近いIDを保有していますが、これを基盤として各サービス間の連携を強化し、掛け算の成長を目指しています。例えば、印刷サービスの利用企業に対して広告サービスをクロスセルするなど、顧客接点を最大限に活用した成長戦略を展開しています」と説明しました。

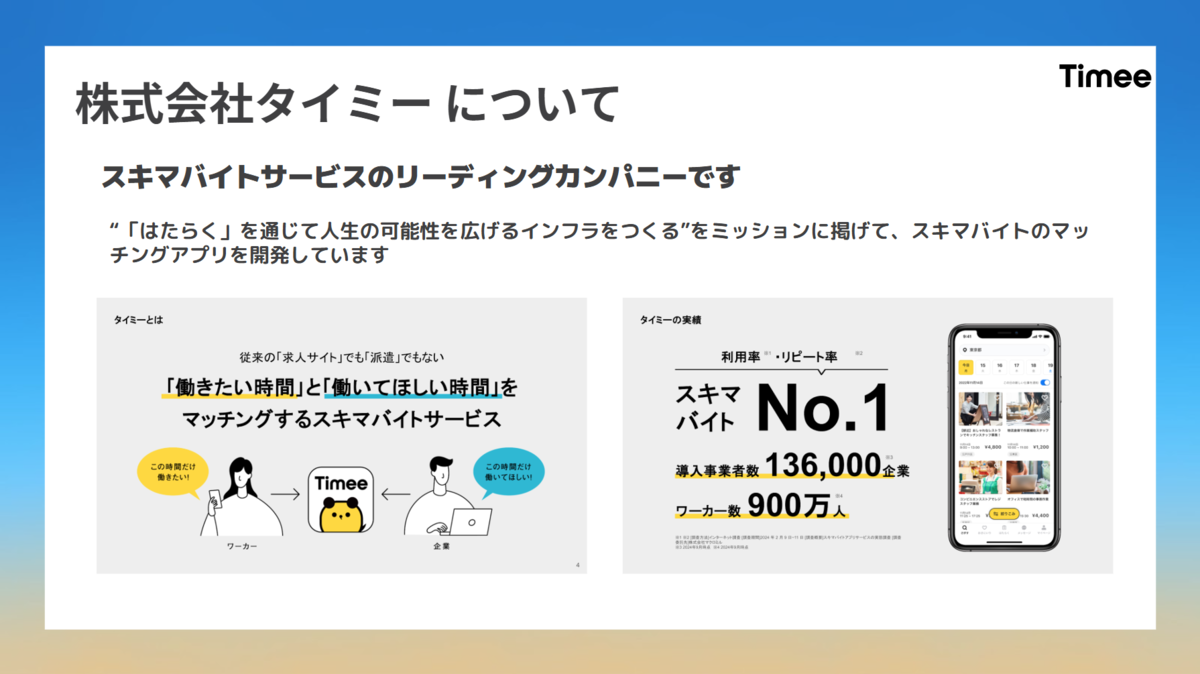

一方、タイミーは「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」というミッションのもと、スキマバイトサービスに特化した成長を遂げています。山口氏は「導入事業者数は136,000企業、登録ワーカー数900万人という規模に成長しましたが、さらなる拡大の余地があると考えています」と語ります。

一方、タイミーは「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」というミッションのもと、スキマバイトサービスに特化した成長を遂げています。山口氏は「導入事業者数は136,000企業、登録ワーカー数900万人という規模に成長しましたが、さらなる拡大の余地があると考えています」と語ります。

タイミーの特徴は、プロダクト開発における緻密な優先順位付けの仕組みにあります。「ビジネス価値フレームワーク」と呼ばれる独自の評価システムでは、施策のImpact(影響度)とUrgency(緊急度)を3×3のマトリックスで評価します。「年間売上目標の1%以上のインパクトがある施策には最高スコアの3を付与し、0.1%以上が2、0.1%未満を1として評価します。同様にUrgencyも、1か月以内に着手すべきものを3、四半期内を2、それ以外を1として定量化しています」と山口氏は説明しました。

タイミーの特徴は、プロダクト開発における緻密な優先順位付けの仕組みにあります。「ビジネス価値フレームワーク」と呼ばれる独自の評価システムでは、施策のImpact(影響度)とUrgency(緊急度)を3×3のマトリックスで評価します。「年間売上目標の1%以上のインパクトがある施策には最高スコアの3を付与し、0.1%以上が2、0.1%未満を1として評価します。同様にUrgencyも、1か月以内に着手すべきものを3、四半期内を2、それ以外を1として定量化しています」と山口氏は説明しました。

データを軸とした組織設計の新潮流

組織設計においても、両社は異なるアプローチを採用しています。RAKSULは事業の多角化に対応するため、「バーティカル(縦軸)」と「ホリゾンタル(横軸)」の2軸での組織構築を進めています。竹内は「各事業領域には固有の専門知識が必要です。例えば印刷業界では印刷技術や工程管理の知識が、広告業界では広告効果測定やメディアプランニングの知識が不可欠です。そのため、各事業領域にCTOやVPoEを配置し、一定の自律性を持たせています」と説明します。

同時に、グループ全体としての統合も重視しており、これがホリゾンタル組織の役割となります。「事業単位のKPIとしては収益性や顧客満足度を、グループ全体のKPIとしては会員数やクロスユース率を設定しています。特に現在は、グループ全体での最適化に重点を置いており、データ基盤の統合やシステム間連携の強化を進めています」と竹内は語ります。

タイミーは、働き手と事業者という2つの顧客層に対応するため、チームトポロジーをベースにした組織設計を採用しています。山口氏は「Amplitudeのノーススターメトリクスプレイブックを参考に、ワーカー向けサービスを『トランザクションゲーム』として、事業者向けサービスを『プロダクティビティゲーム』として位置づけています」と説明します。

具体的には、ワーカー向けサービスでは取引数の最大化を目指し、より多くの仕事機会の提供や、マッチング精度の向上に注力。事業者向けサービスでは、業務効率の向上を重視し、採用から勤怠管理までのプロセス最適化を図っていると言います。

デジタル基盤が支える持続的な成長

両社ともに、データ基盤の重要性を強く認識しています。タイミーでは、2サイドのID基盤を軸に顧客データの統合管理を進めています。山口氏は「単なるデータ収集にとどまらず、機械学習やAI、大規模言語モデル(LLM)も活用し、サービスの高度化を目指しています。例えば、ワーカーと仕事のマッチング精度向上や、シフト最適化、需要予測など、データを活用した価値創出に取り組んでいます」と説明します。

RAKSULもデータ統合に注力しており、竹内は「データレイクやデータウェアハウスの統合を進め、事業間のシナジーを生み出すことが重要です。特にM&Aを積極的に進める中で、システム統合(PMI)を見据えた基盤設計が不可欠です。具体的には、顧客データの統合管理や、決済システムの共通化、セキュリティ基準の統一など、さまざまな側面での統合を進めています」と語ります。

次世代のプロダクト戦略:展望と課題

両社とも、次のステージに向けた準備を着々と進めています。RAKSULはファイナンスサービスの立ち上げを控え、グループ全体でのシナジー創出をより一層強化する方針です。竹内は「ファイナンスサービスの提供により、既存顧客との接点をさらに深めると同時に、新たな顧客層の開拓も目指します」と展望を語ります。

タイミーは既存インダストリーでの深耕と新規インダストリーへの展開を並行して進めています。山口氏は「物流や小売りなど、既存の主要インダストリーではさらなる効率化と価値提供の深化を図りつつ、新たな業界への展開も検討しています。その際、蓄積したデータとノウハウを活用することで、スムーズな市場参入を実現したいと考えています」と説明します。

興味深いのは、規模拡大に伴って両社が直面する課題が似通ってきている点です。「売上100億円を超えると、どの企業も似たような課題に直面します」という竹内の指摘に、山口氏も強く同意します。例えば、組織階層や権限設計の複雑さへの対応、プライバシーとデータガバナンスの両立、効果的な分析基盤の構築、システム間連携の複雑性管理といった課題は、成長企業に共通するものとなっています。

まとめ

このセッションを通じて、プロダクト戦略の成功には事業特性に応じた柔軟な戦略設計と強固なデータ基盤の構築が不可欠であることを改めて確認しました。さらに、適切な組織設計とKPI設定、継続的な改善とイノベーションへの投資の重要性も際立ちました。多くの企業がデジタル化とスケール化に取り組む中で、このような知見の共有がますます重要になっていくと感じております。

RAKSULでは、イベント登壇や情報発信を通じて、事業成長や技術活用の具体例を引き続き共有してまいります。多くの皆さまにとって、課題解決や次なる挑戦へのきっかけとなれば幸いです。ぜひ、これからのイベントや活動にもご注目ください。 connpassグループのメンバー登録、Xフォローもよろしくお願いします!